최근에 벌어진 조지 플로이드 사건은 백인 우월주의를 다시 한번 수면 위로 떠오르게 했다. 흰색이 우월하다는 편견은 이미 예술과 건축에서도 지속돼왔다. 우리가 미처 인식하지 못했을지라도 말이다.

그리스 아테네 애티키, 아파이아 신전의 삼각 페디먼트 조각 작품. 독일 뮌헨 글립토텍 박물관. ⒸStädel Museum und Liebieghaus Skulpturensammlung

초록 잎, 푸른 하늘, 노란 단풍, 하얀 눈 그리고 빨간 노을과 까만 밤, 시간의 변화는 다양성과 아름다움의 원천이다. 그러나 유독 인간의 피부에 대해서만큼은 다양성 대신 위계가 자리한다. 게다가 코로나19 팬데믹은 피부색에 따른 구분과 차별을 강화시키고 있다. 동양인은 국적을 막론하고 코로나19를 발생시켰다며 학대를 당하기도 하고, 늘어가는 흑인 감염자 통계는 그들이 사회의 보호망 너머에 있는 계층이었음을 드러내고 있다. 백인도 코로나로 인해 그들의 정체가 밝혀진 셈인데, 우월한 선진국이라고 믿었던 허상의 탈피다. 19세기 무렵, 제국주의 시대에 공고화된 백인 우월주의의 믿음은 백인만이 문화를 만들어낼 수 있는 존재라는 사상으로까지 이어졌다. 그들은 권위에 정당성을 부여하기 위해 하얀색을 우상화하는 작업도 마다하지 않았는데, 가장 충격적인 사례가 바로 그리스 조각이다. 1980년대 고고학 전공 대학원생이던 빈센트 브링크만은 고대 조각을 깨끗하게 닦는 임무를 맡았다. 그러나 아무리 봐도 조각의 피부 아래로 드러난 무늬가 닦아내야 하는 더러움이 아니라 밝혀내야 할 고대의 흔적이라는 생각이 들었고, 이후 일생을 건 30년의 연구 끝에 본래 그리스 조각은 채색되었다는 사실을 밝혀냈다. 갈색 머리에 갈색 눈동자, 살색 얼굴에 화려한 옷을 입고, 귀걸이까지 한 고대 조각은 무척이나 낯설지만, 실제 그리스 사람과 더 닮은 건 사실이다. 그들은 백인 하면 떠오르는 하얀 피부에 금발 머리보다는 아프리카와 중동아시아인과 더 닮은 외모를 가지고 있고, 자신들을 ‘서양인’이라고 주장하지도 않았다.

두상 조각 색채 실험 ⒸStädel Museum und Liebieghaus Skulpturensammlung

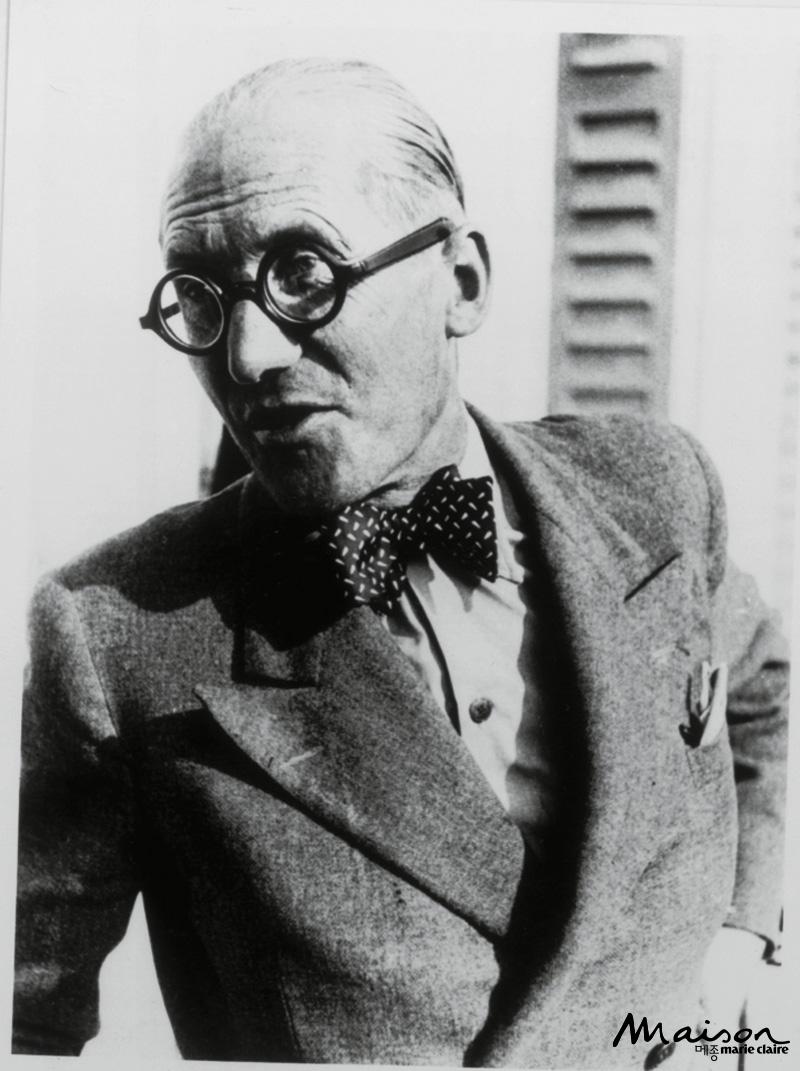

오해는 고고학자 요하킴 빙켈만 에서 시작됐다. 그는 백인 우월주의의 사상을 가지고 있었기에 서양 문화의 뿌리인 고대 그리스 조각은 당연히 백인이어야 했다. 로마 바티칸의 도서관에서 일하며 미술사 서적을 집필하고 도서관 수장고에 있던 작품을 관리할 때, 조각 작품에 남아 있는 채색의 흔적을 깨끗이 지워버리는 작업도 마다하지 않았다. 역사적 사실마저도 왜곡해버리는 잘못된 민족사관은 19세기 제국주의로 이어져 결국 히틀러는 아리아인의 우월성을 증명하기 위한 2차 세계대전을 일으켰다. 하얀색에 대한 동경과 우상화를 만들어낸 또 하나의 원천은 현대 모더니즘 건축의 아버지라 할 수 있는 르 코르뷔지에다. 본래 시계 장식을 위한 금속공예를 전공했지만, 에펠탑이 세워지고 첨단의 도시가 생겨나는 변화의 시기에 그는 해답을 찾기 위해 동방 여행을 떠났다. 베를린에서부터 콘스탄티노플, 아테네, 폼페이로 이어지는 여행에서 하얗게 빛나는 파르테논 신전은 르 코르뷔지에 건축의 모범이 되었고, 빌라 사보아(1929)에서부터 롱샹 성당(1954)에 이르기까지 그의 작품은 백색을 주조로 삼게 된다.

뮤즈 조각상 색이 없는 버젼과 채색 버젼 2019 ⒸStädel Museum und Liebieghaus Skulpturensammlung

그러나 파르테논 신전의 윗부분, 부서져 형체가 사라진 삼각형 박공 속에 화려한 색으로 조각된 부조가 새겨져 있었다는 것을 알았다면, 그의 미감은 달라졌을까? <Gods in Color: Polychromy in Antiquity> 전시는 독일 프랑크푸르트 미술관에서 상설 전시 중이며, 미국으로 순회 전시도 떠났건만, 여전히 고대 조각이 본래는 채색된 것이었다는 사실은 알려지지 않고 있다. 모든 사실을 알고 보아도 우리 눈에는 여전히 하얀 그리스 조각이 아름답기 때문이다. 왜곡된 역사지만, 이제는 돌이킬 수 없는 미적 관념이 되어버린 것일까?