에멘탈 치즈, 그뤼에르 치즈, 아펜젤러 등 알프스 산맥에 자생하는 목초를 먹은 소들이 생산하는 깨끗한 우유로 만든 다양한 치즈와 이 치즈로 만든 음식의 향연이 이어진다. 가난한 시절 폭설로 고립된 가옥에서 먹던 음식의 변천사가 현재의 퐁뒤로 이어진 스위스의 치즈 일대기도 함께 소개한다.

스위스의 루체른 호수 인근에 위치한 비츠나우에서는 TV 애니메이션에서 갓 튀어나온 듯한 귀여운 열차가 여행자를 기다린다. 해발 1752m의 리기산 정상으로 향하는 산악열차다. 열차 바닥 중심부에 회전하는 톱니바퀴가 있고 이것을 레일 중심에 맞물리게 해 급경사를 오른다. 이 열차가 처음 운행을 시작한 것은 1873년. 사람이 타는 케이블카가 상용화된 것이 20세기 초반이니 산 정상까지 사람을 운반할 수 있는 수단으로는 말 그대로 최첨단이었던 것이다. 이런 스토리를 들으면 단순히 ‘와! 역시 스위스는 19세기부터 관광 산업에 관심을 기울인 선진국이었구나’라고 생각하기 쉽지만 사실 이런 교통수단은 스위스 사람들이 가졌던 절박함의 산물이다. 18세기까지만 해도 스위스는 유럽에서 가장 못사는 나라였다. 스위스는 알프스다. 이탈리아와 프랑스 그리고 독일을 구분 짓는 자연의 경계선인 이 산맥은 장애물이면서 교통로다. 아득한 옛날부터 평야 지대의 풍요로운 삶보다는 방해 받지 않는 조용함을 더 사랑하는 사람들이 산과 산을 잇는 고갯길 주변에 모여들었다. 그렇게 고집 세고 독립심 강한 사람들이 모여 아름답지만 혹독한 땅 위에 인간의 역사를 써내려갔다. 스위스의 볼거리와 먹거리 중에선 힘겨웠던 과거와 맥이 닿아 있는 것들이 많다. 이것을 알고 즐기면 훨씬 더 풍성한 추억을 만들 수 있다. 체르마트는 파라마운트 영화사의 로고로도 유명한 마테호른 봉우리를 굽어보는 산골 마을이다. 이곳에서도 산악열차를 탈 수 있다. 해발 3089m의 고르너그라트 역까지 운행하는 이 열차를 타고 달리다 보면 눈 쌓인 설원 한가운데에 로텐보덴이라는 역이 모습을 드러낸다. 겨울철에만 한시적으로 운영하는 얼음 호텔인 이글루 도르프로 가기 위해선 꼭 거쳐야 하는 관문이다. 말 그대로 모든 것이 얼음으로 이루어져 있는 이글루 도르프는 거대한 풍선 위에 눈을 덮어 얼리고 풍선의 바람을 빼 제거하는 방식으로 만들어진다. 이곳이야말로 스위스 사람들이 겨울을 나는 데 없어서는 안 되는 글루바인을 맛보기에 가장 완벽한 장소가 아닐까. 글루바인은 레드 와인에 정향, 계피, 오렌지, 레몬 등을 넣고 뭉근한 불로 데운 것으로 걸쭉한 질감에 달착지근한 맛 그리고 무엇보다도 위장 속부터 데워주는 훈훈한 열기를 제대로 느끼려면 머리카락이 쭈뼛 설 것 같은 추운 장소에서 마시는 것이 제격이다.

가난에서부터 시작된 스위스 퐁뒤

스위스의 또 다른 인기 메뉴는 바로 퐁뒤다. 지금이야 우리에게도 친숙한 이름이 되었지만 이 음식이 이토록 유명해지리라고는 스위스 사람들도 미처 생각하지 못했을 것이다. 퐁뒤야말로 스위스 사람들이 겪어야 했던 혹독하고 긴 겨울과 그로 인한 가난과 배고픔이 응축된 음식이다. 체르마트의 산비탈엔 휘테라고 부르는 전통 양식의 오두막집들이 보존되어 있다. 땅바닥에서 1m 정도를 높여 지은 것이 특징인데 언뜻 보면 홍수가 잦은 지역의 수상가옥처럼 보이기도 한다. 하지만 지붕을 견고한 돌판으로 이었다는 점이 다르다. 이런 구조를 가지게 된 것은 겨울의 폭설 때문이다. 19세기, 알프스에서 폭설이라는 것은 지금과는 전혀 다른 울림을 주는 단어였을 것이다. 외부와의 모든 연락이 두절된 채 몇 달이라는 시간을 버텨야 함을 의미했을 터이니 말이다. 눈이 녹아 아랫마을에 내려갈 수 있게 될 때까지 사람들은 고립된 집 안에서 어떻게든 버텨야 했다. 있는 것이라곤 딱딱하게 얼어버린 빵과 마찬가지로 단단해져서 이빨조차 들어가지 않는 치즈 그리고 마찬가지로 차갑게 얼어 있는 와인뿐이었다. 이 셋을 가지고 식생활을 이어가기 위해 탄생한 것이 퐁뒤다. 오늘날의 퐁뒤는 더없이 우아한 음식이 되었다. 보통 2~3가지 치즈를 블렌딩해 맛을 내는 것이 기본이고, 치즈 퐁뒤뿐만 아니라 고기를 끓는 기름에 데쳐 먹는 퐁뒤 부르기뇽이나 더운 초콜릿에 빵을 담가 먹는 퐁뒤 오 쇼콜라도 만들어졌다. 할리우드 영화 <퍼스트 어벤져>의 백만장자 하워드 스타크는 아름다운 비밀요원 페기 카터를 유혹하기 위해 이렇게 말한다. “바쁘지 않으면 루체른 가서 퐁뒤 어때요?” 스위스에서도 더 이상 퐁뒤는 우울한 음식이 아니다. 이글루 도르프에서 만난 스위스 커플은 나에게 퐁뒤를 먹으며 즐길 수 있는 게임을 가르쳐주었다. “만일 빵을 찍으려다 치즈 안에 빠뜨리면 벌칙이 있어요. 여자는 옆 사람에게 키스를 해야 하고 남자는 술을 마셔야 하죠. 노래를 불러도 돼요.” 아쉽게도 이날 키스를 받을 기회는 오지 않았다. 노래를 부를 기회도 없었다는 것이 다행이라면 다행이었지만.

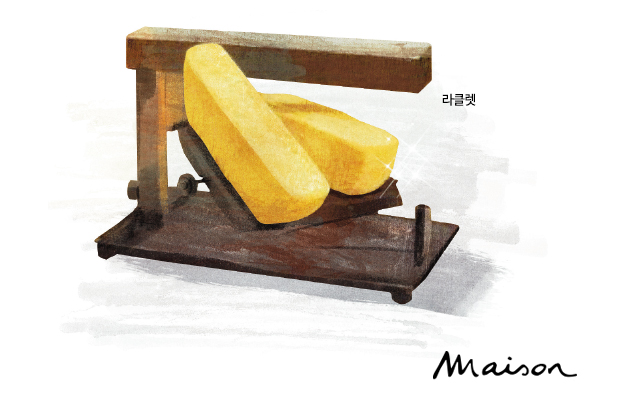

치즈가 녹는 찰나의 즐거움, 라클렛

스위스 사람들이 퐁뒤보다 더 즐겨 먹는 치즈 요리는 라클렛이다. 퐁뒤는 겨울의 실내에서 기원한 음식이다. 그래서인지 연인끼리 비밀스럽게 즐기는 것이 퍽 어울린다. 하지만 라클렛은 들판에서 태어났다. 소 떼를 몰고 목초지에서 생활해야 했던 목동들이 식사를 할 때 단단한 치즈를 부드럽게 만들어 먹기 위해 모닥불가에 두고 녹여 먹었던 것이 그 시초다. 그래서 독일어를 쓰는 지역에선 구운 치즈, 즉 브라체스라고 불렀는데 지금은 ‘긁어내다’라는 뜻의 불어 라클레르에서 온 라클렛이라는 이름이 전 지역에서 통용된다. 한 해의 치즈 농사가 끝나고 축제가 펼쳐지기 시작하는 9월이면 산골 마을의 광장엔 어김없이 라클렛 기계가 등장한다. 치즈를 불기운에 뭉근하게 녹인 것이라면 무엇이든 라클렛이라고 부를 수 있지만 치즈와 가스불을 적절한 거리로 유지시켜 녹은 부분을 더 쉽게 많이 얻어낼 수 있게 해주는 이 기계로 만들어야 제대로 된 장터 라클렛이라고 할 수 있다. 눅진한 라클렛을 삶은 감자에 얹고 갈릭 파우더를 살짝 뿌려 입안에 넣을 때 느껴지는 풍성함이란! 이 행복을 맛볼 수 있는 것만으로도 스위스의 가을 축제를 방문할 이유는 충분하다.

라클렛과 퐁뒤는 가정에서도 얼마든지 만들어 먹을 수 있는 음식이다. 퐁뒤 그릇으로 적당한 것은 다름 아닌 뚝배기다. 꼭 우아한 촛불로 가열하지 않더라도 소형 가스버너가 있으면 준비 완료다. 뚝배기에 올리브유를 붓고, 여기에 다진 마늘을 볶다가 와인을 붓는다. 불을 좀 약하게 하고 잘게 자른 치즈를 넣어 잘 풀어주면 끝이다. 좀 더 걸쭉한 질감을 원한다면 옥수수 전분을 넣어 함께 끓여도 좋다. 라클렛은 더 간단하다. 라클렛 치즈(구하기 힘들다면 반경질의 고다 또는 에담 치즈)를 1cm 정도의 두께로 잘라 접시에 담고 그째로 불을 가장 약하게 한 생선 그릴에 넣어주면 된다. 가스레인지에 생선 그릴이 달려 있지 않다면 뚜껑이 있는 프라이팬을 이용하면 된다. 불을 가장 약하게 하고 기름을 살짝 두른 팬 위에 치즈를 올린다. 뚜껑을 덮고 10분 정도 가열하면 노릇노릇하면서 부드럽게 늘어나는 라클렛을 만나볼 수 있다. 기호에 따라 토마토나 버섯, 베이컨 등을 치즈 가운데에 놓어 녹이면 훌륭한 술안주(!)가 된다. 물론 간단한 한 끼 식사로도 그만이다. 스위스에서 퐁뒤나 라클렛을 만들기 위한 양질의 치즈를 가장 저렴하게 살 수 있는 시즌은 9월이다. 스위스에서 치즈는 엄연한 농산물이다. 밭에서 나는 곡물과 마찬가지로 5월이면 씨를 뿌리고 9월이면 수확을 한다. 겨울이 지나가고 산자락이 새로운 생명을 틔워내는 봄이 되면 목동들이 소를 몰고 산으로 올라간다. 치즈의 씨앗은 산비탈에 있다. 늘어난 일조량과 함께 자라나기 시작한 신선한 풀이 바로 그것이다. 겨우내 우리에 갇혀서 마른 풀만 먹으며 연명하던 소들은 끝없이 펼쳐진 진수성찬을 마음껏 즐기고 힘을 내 새로운 생명을 탄생시키고 우유를 생산한다. 이 우유를 가지고 만든 치즈는 여름 동안 오두막 안에서 숙성 과정을 거치고 소들이 산 아래로 내려가는 9월이 되면 소 주인들에게 분배된다. 인터라켄 근교의 그로세 샤이덱에선 해마다 9월 하순에 치즈를 오두막 바깥으로 들어내는 행사가 열린다. 커다란 치즈 덩이를 인도 받은 소 주인들은 즉석에서 치즈를 팔기도 한다. 3년 전, 그곳에서 사온 알프케제의 마지막 덩어리는 냉장고 안에서 벽돌처럼 굳어가는 참이다. 이참에 저 녀석으로 마지막 퐁뒤라도 끓여볼까 싶다. 스위스 치즈를 다 먹어버린 우울함을 한겨울 스위스 농부들처럼 곱씹으며 말이다.